ラーメン屋さんのテレビ

解説

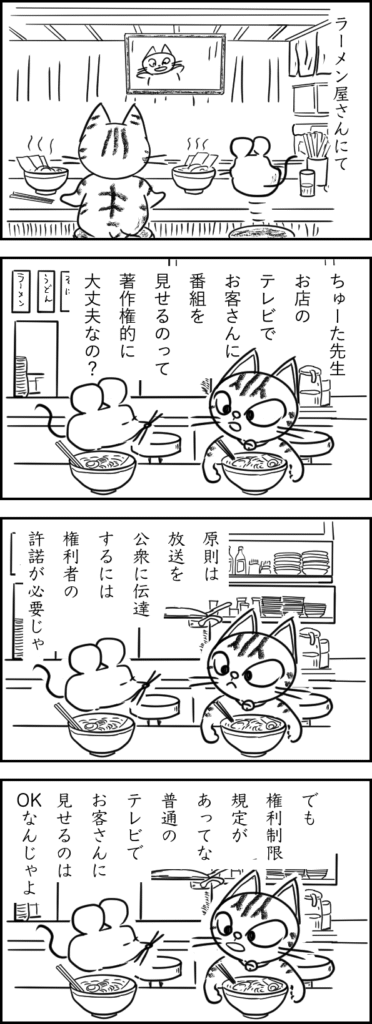

放送を公衆に伝達

「著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を占有する」著作権法第23条2項

権利制限規定

いついかなる場合でも著作権が有効とすると、著作物の公正な利用が逆に妨げられてしまう場合があります。そこで著作権法では、著作権が制限される場合=権利制限規定を定めています。代表的な権利制限規定には、私的使用のための複製(30条)があります。

日本では、権利制限に該当する行為等を個別具体的に定めていますが、米国にはフェアユース規定があります。柔軟性がある一方で、どのような行為が権利制限規定に該当するのかは裁判をやってみないと分からないところが難点です。

普通のテレビでお客さんに見せるのはOK

「放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする」(著作権法第32条3項)

実は非常に読みにくい条文で、一見営利を目的としない場合のみ、通常の家庭用受信装置(普通のテレビ)で公衆伝達が認められているように読めます。しかし「同様とする」は「営利を目的とせず・・・」にはかかっていなくて、後段の正しい読み方は「通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、公に伝達することができる」です。つまり、営利を目的とした場合であっても、通常の家庭用受信装置を用いる限り、公衆伝達OKということです。

スポーツバーとかのでっかいプロジェクター

プロジェクターのような通常の家庭用受信装置と言えないような受信装置の場合は、非営利であれば権利処理なしで公衆伝達が可能です。

ただしオーロラビジョン等、巨大な超大型テレビ受像機を使用する場合は放送事業者に対する著作隣接権侵害になりますので注意(著作権法第100条)。非営利であってもダメです。

営利目的があってもいいんじゃよ

先に記載した通りです。通常の家庭用受信装置であれば、たとえば床屋さんでラジオ放送を流すとか、病院の待合室においてあるテレビとか営利目的がある業務であっても大丈夫です。

ただし、radikoの受信は通常の家庭用受信装置ではありませんし、テレビでDVD等を再生させる場合も今回紹介した権利制限には当たりませんので、ご注意を。